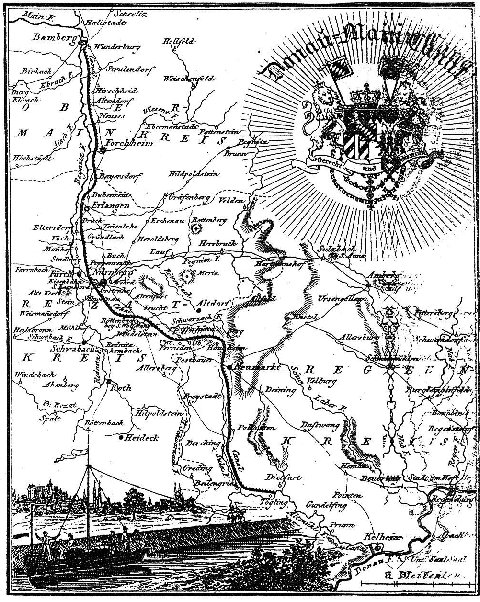

| GESCHICHTE VERBINDUNG DER DONAU MIT DEM RHEIN VORSCHLÄGE ZU VERBINDUNGEN MIT KANÄLEN ODER EISENBAHNEN NACH DER FOSSA CAROLINA. |

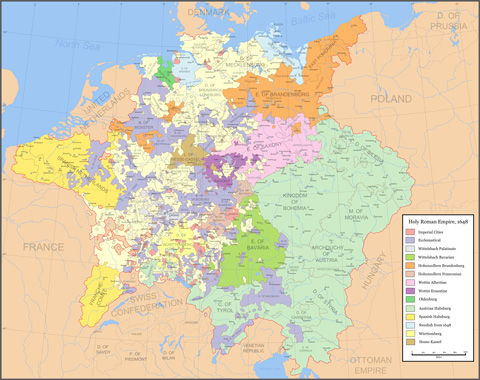

Geschichte. Deutschland - Heiliges Römischisches Reich Deutscher Nation. Bild: Wikipedia. (1648) |

Geschichte. Deutschland - Heiliges Römischisches Reich Deutscher Nation - Legende. Bild: Wikipedia. (1648) |

|

| Seit dem Versuch Karl des Großen, die großen Flüsse seines Reiches - Donau und Rhein - miteinander zu verbinden, war in den folgenden Jahrhunderten nur sehr wenig über die Ausführung eines solchen Unternehmens nachgedacht worden. Politische Konstellationen und Zielrichtungen war inzwischen anders ausgerichtet. Dann war es die politische und territoriale Aufteilung der deutschen Länder in kleine und kleinste Besitztümer, die kein Interesse an einer länderübergreifenden Verbindung hatten. Darüber hinaus waren es gravierende Kriegsereignisse - allem voran der dreißigjährige Krieg und die daraus folgende Verarmung der vom Krieg ausgezehrten Länder, parallel waren die Pestepidemien mit einer Bevölkerungs-Entleerung ganzer Landstriche, nicht geeignet, sich Gedanken über die Flussverbindung zu machen. Des Weiteren fehlten schlichtweg die Kenntnisse für die Ausführung eines solchen Projekts. Trotz all dieser Widrigkeiten gab es auch nach Karl dem Großen immer wieder Überlegungen, eine Verbindung über die Wasserscheide vom Main zur Donau zu versuchen. |

| So schlug 1656 ein Friedrich

Wasserberg aus Emmerich am Niederrhein den Nürnberger

Kaufleuten und dem Bischoff von Eichstätt vor, das Kanalprojekt

wieder aufzugreifen Allerdings fehlten so kurz nach dem Dreißigjährigen

Krieg die erforderlichen Mittel für ein Vorhaben mit letztlich

ungewissem Ausgang. |

| Johann,

Joachim Becker, (1635 - 1682), Arzt, Polyhistor, Nationalökonom

und "Commercienrat zu Wien", nach Leibniz' Urteil "un

esprit excellent", befasst sich ebenfalls mit dem Projekt eines

Kanals. In seinem Buch "Politische Discvrs Von den eigentlichen Ursachen des Auf- und Abnehmens der Städte, Länder und Republiken ..." steht auch ein "Kurtzer doch gründlicher Entwurff Aller derer Utilitäten, so aus der Vereinigung des Rheins mit der Donau vermittelst Schiffreichmachung und Vereinigung der Tauber und Wernitz folgen". Urban Gottfried Bucher berichtet in seiner 1722 zu Nürnberg und Altdorf erschienenen Biographie "Das Muster eines Nützlich-Gelehrten in der Person Herrn Doctor Johann Joachim Bechers" über Bechers Vortrag seines Projektes vor der Kaiserlichen Kammer zu Wien. Becher selbst spricht in seinem Büchlein "Närrische Weißheft .. Ein Hundert Concepten und Propositionen ..." von Bestätigung seines Tauber-Wörnitz-Projektes; er knüpft daran die ebenso sarkastisch-resignierende wie zeitlose Bemerkung, er "habe gesehen, daß die Politica das gute Concept übern Hauffen geworffen". Text in Anlehnung: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

Johann, Joachim Becker. Bild: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

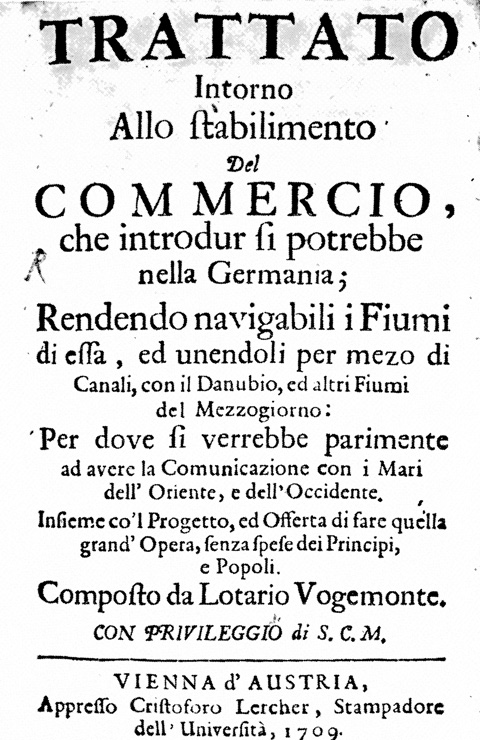

| LOTARIO

VOGEMONTE, italienischer Schiffahrtspolitiker zu Wien, beruft

sich in seinen Veröffentlichungen auf Bechers Pläne. Ein

zeitgenössisches Beispiel für das weit gespannte Interesse

an dem Projekt einer mittteleuropäischen Wasserstraße. Wien: 1709. Text in Anlehnung: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

Lotario Vogemonte. Bild: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

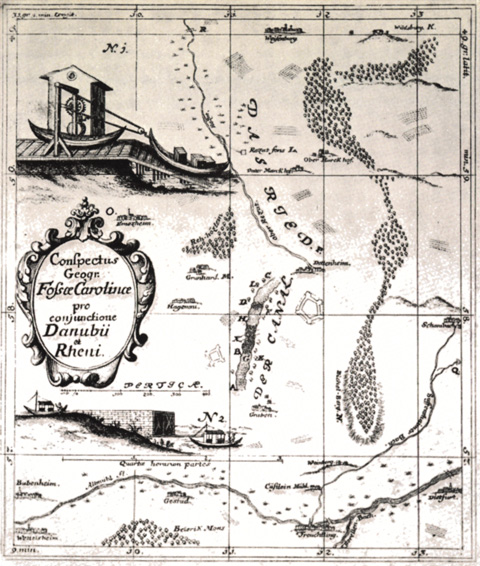

| Georg

Zacharias Hans regt in seiner Schrift "De Danubii et Rheni

coniunctione" eine Wiederaufnahme des karolingischen Planes an.

Eine Illustration zeigt u.a. die Darstellung eines Schiffshebewerks

am Karlsgraben nach der Vorstellung des 18. Jahrhunderts (bei Karl

dem Grossen könnte es so ähnlich abgelaufen sein, nur eine

mechanische Hebeanlage dieser Art kannte man zu seiner Zeit noch nicht!). Regensburg: 1726. Text in Anlehnung: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

Georg Zacharias Hans. Bild: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

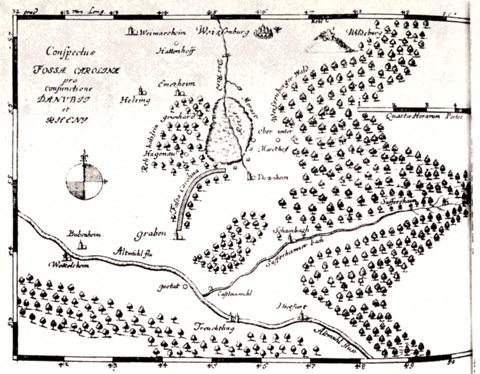

| Johann

Georg Eckardt illustriert mit seinem Beitrag: "Conspectus

Fossae Carolinae pro conjunctione Danubii et Rheni" in seinem

"Commentarii de rebus Franciae orienrilis" seine Vorstellungen.

Würzburg: 1729. Text in Anlehnung: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

Johann Georg Eckart. Bild: Zirnbauer: Rhein-Main-Donau |

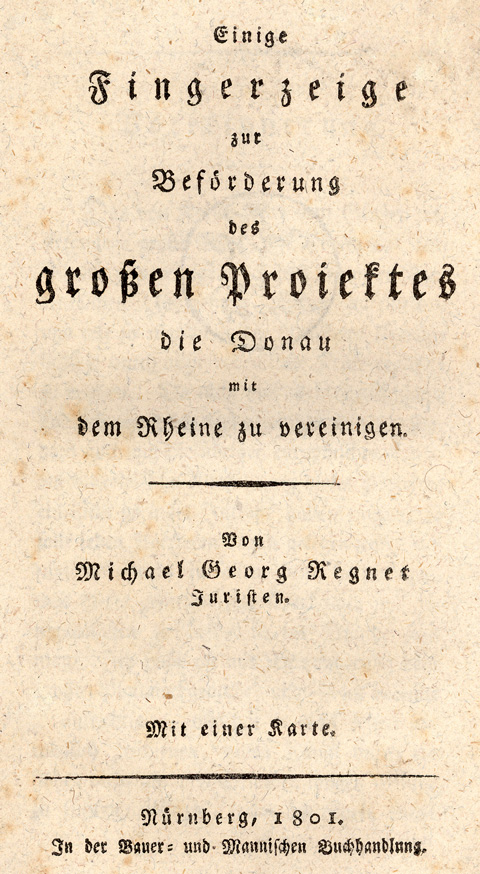

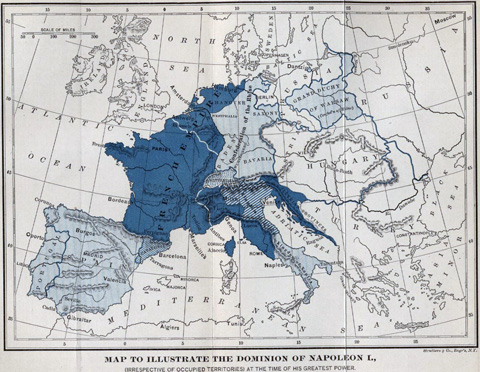

| Nach der französischen Revolution

und mit Beginn des beginnenden Industriezeitalters brach in vielen

europäische Staaten - allem voran in Frankreich und England -

ein regelrechtes "Kanalfieber" aus. Das über Jahrhunderte gültige Maß aller Dinge: Das Pferd, die Kutsche, das Pferdefuhrwerk oder der Ochsenkarren verloren ihre Bedeutung. Mit den Kanälen als Wasserstrassen war zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben, Massengüter, wie z.B. Kohle und industriell gefertigte Produkte über grössere Entfernungen preisgünstig, und mit bedeutend weniger Leistung als auf der Strasse, zu befördern. In Deutschland - vor allem im süddeutschen Bereich, blieb diese Entwicklung, vor allem auf grund der territorialen Situation - ohne Interesse. Unter Napoleon erreichte Frankreich den fast identischen Umfang des früheren Frankenreiches. Das wie damals eingegliederte Bayern, nun Königreich, erhielt, einschliesslich der neuen nördlichen Gebiete eine einheitliche Verwaltung. Kirchliche Besitztümer wurden säkularisiert. Unter diesen Umständen entstanden neue Pläne, die Flusssysteme Rhein und Donau zu verbinden. Es kursierten dazu eine Reihe sinniger und unsinniger Gedanken. Einen positiven Vorschlag machte 1801 der Nürnberger Jurist (!!!) Michael Regnet. |

| Die bayerische Regierung berief

in dieser Zeit den hochdekorierten Wasserbaufachmann Carl Friedrich

von Wiebeking - eine ausgesprochene Kapazität auf dem Gebiet

der Wasserbaukunde - zum Chef des "Wasser-, Brücken-, und

Straßenbaubureaus". Dieser bereiste 1806 das Gebiets der

"Fossa Carolina". Indem er dabei die Gedanken Regnets aufgriff,

kam er zu dem Schluss, dass die Verbindung von Altmühl und Roth

die günstigste Verbindung sei. So wollte er den Kanal von Kelheim

bis Kinding, und von dort weiter an Allersberg vorbei in das Tal der

kleinen und grossen Roth zur Rednitz und Regnitz führen. Die

Scheitelhaltung wäre dann bei Seligenporten entstanden, - die

Quellbäche der hinteren Schwarzach hätten der Wasserversorgung

für den Kanal gedient. Auch Napoleon - sein weitblickendes Genie erkannte in seinem europäischen Denken die wirtschaftliche und strategische Bedeutung einer Wasserstrassenverbindung zwischen Rhein und Donau. Zwei seiner Generäle - Andreossy und Dessoles - stellten mit Hilfe des Franzosen Fallier und des bayerischen Straßenkommissärs Hazzi Untersuchungen über die Möglichkeiten einer Kanalverbindung an. Ihre favorisierte Trassenführung stimmte im Wesentlichen mit der karolingischen überein. Dessolles selbst veröffentlichte in der "Gazette nationale ou le Moniteur Universel" einen längeren Aufsatz zum Thema, der nicht nur auf Karl den Großen hinweist, sondern ausführlich aus den lateinischen Quellen zitiert, die für die Kontinental-Staaten vorteilhaften und die für Großbritannien nachteiligen Folgen aufzählt und schließlich andeutet, dass der bevorstehende Friedensschluß (Frieden von Luneville, 09. 02.1801) zu einem Instrument des Kanalbaues gemacht werden könne. Fast genau 1000 Jahre liegen zwischen dem Frankenreich Karls des Grossen, der "Unbotmässigkeit" des Bayernherzogs Tassilo, dem zeitweiligen Regierungssitz Karls in Regensburg, der Fossa Carolina - und dem Frankenreich Napoleons, der Annexieons Bayerns, dem Einzug Napoleons in München und den Kanalbauplänen des franzöischen Kaisers. Beide Male das gleiche europäische Denken, die Wasserscheide in der Mitte Europas zu überwinden und die Flusssysteme von Donau und Rhein miteinander zu verbinden. Die nachfolgenden Kriege Napoleons machten allerdings allen diesen Planungen bald wieder ein Ende. |

Napoleon. Einer darf natürlich in der "Sammlung" nicht fehlen: Napoleon. |

Geschichte - Napoleon. Er war der Mann, der politisch die inzwischen Jahrhunderte alten Strukturen des "Heiliges Römischischen Reiches Deutscher Nation" aufbrach und Deutschland - vor allem Bayern eine neue Struktur gab. Bild: ??. |

| Noch ein Name ist hier zu erwähnen: Eugéne de Beauharnais, Fürst von Leuchtenberg, Stiefsohn Napoleons und Schwiegersohn von Maximilien I. 1823 erleidet Leuchtenberg einen leichten Schlaganfall. Doch er gesundet soweit, dass er anschliessend zur Kur nach Marienbad reisen kann, wo er u.a. auch mit Goethe zusammentrifft. Dieser schreibt an seine Schwiegertochter Ottilie: "Mit einem Akteur der Weltgeschichte (Eugéne), der zugleich so ein guter und hochgebildeter Mann ist, gesellig umzugehen, wirkt im höchsten Grade belehrend und auffrischend." Wieder in Weimar berichtet Goethe Eckermann über ein Gespräch mit Eugéne, das ihn besonders beeindruckt hat: "Er teilte mir in Marienbad einen Plan mit, über dessen Ausführung er viel mit mir verhandelte. Er ging nämlich damit um, den Rhein mit der Donau durch einen Kanal zu vereinigen. Ein riesenhaftes Unternehmen, wenn man die widerstrebende Lolkalität bedenkt. Aber jemanden, der unter Napoleon gedient und mit ihm die Welt erschüttert hat, erscheint nichts ummöglich." Quelle: Haller/Lehmbruch |

Herzog von Leuchtenberg. Eugéne de Beauharnais - Miniatur von D. Saint. Schloss Arenenberg - Napoleon-Museum. Bild: Haller/Lehmbruch |

Johann Wolfgang von Goethe. Ölgemälde von Joseph Karl Stieler, 1828 (es handelt sich, wie der Dichter selbst anmerkte, um eine idealisierende Darstellung) Bild: Wikipedia |

|

Iim 18. Jahrhundert gab es in Frankreich, England und den

Niederlanden eine Reihe von Kanalbauten. Mit den dabei gesammelten

Erfahrungen, diskutierte man die Kanalverbindung - mit ganz unter

schiedlichen Trassenführungen - Anfang des 19. Jahrhunderts immer

wieder neu. Eine ganze Reihe von Namen und unterschiedlichste Ansichten wären hier zu nennen. Die Auseinandersetzungen um die Verbindung nahmen immer groteskere Formen an, bis hin zum Vorschlag, eine Verbindung von Main zur Donau mit einer Pferde-Eisenbahn (!) zu realisieren. Doch zunächst hatten nach der napoleonischen Ära im neuen Königreich Bayern die Konsolitierungsarbeiten absolute Priorität. So wurde unter König Maximilian I. der Kanalgedanke nur sehr zögerlich aufgegriffen. Der Tod Königs Max I. Joseph von Bayern am 13.10.1825 setzten zunächst dem Kanalthema ein Ende. So war die Kanalfrage bis Mitte der 20er Jahre noch immer ungeklärt. Und es gab weiterhin immer noch "nichts" - ausser Pferdefuhrwerk, Ochsenkarren und Pferdekutsche! |