| VERKEHR / TECHNIK - SCHIFFE LUDWIGSKANAL |

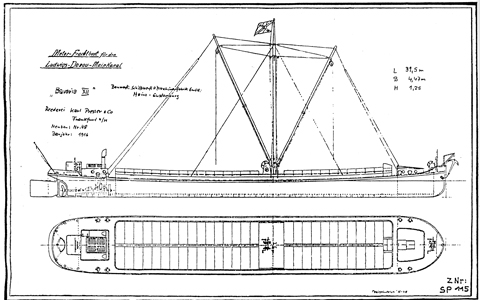

Verkehr Ludwigskanal. Generalplan des Kanalmotorschiffes BAVARIA XII der Reederei Karl Presser. Erbaut von der Schiffswerft und Maschinenfabrik Mainz-Gustavsburg. Bau-Nr.: 48/1916 Bild: Sammlung H. Schleßmann aus: Donau-Schifffahrt Bd. 6 - Arbeitskreis Schifffahrts-Museum Regensburg e.V. |

| SCHIFFE

AUF DEM LUDWIGSKANAL Die Planungen Pechmanns sahen gewöhnliche Schiffe, - "Regelkähne" - mit einer Länge von 80 - 84 Fuß (= 23,3 m - 24,5 m) vor. Schiffe, die zum Transport von Bauholz - "Langholzkähne" - bestimmt waren, sollten 100 - 104 Fuß (= rund 30,0 m) lang sein. Die Breite der Schiffe auf der Wasserfläche war auf einheitlich 14½ Fuß (= ca. 4,2 m), die Breite am Boden auf 14 Fuß (= ca. 4,0 m) festgelegt. Der Tiefgang sollte voll beladen maximal 4 Fuß (= ca. 1,16 m) betragen. Es ergibt sich damit eine Tragfähigkeit zwischen etwa 1500 und 2000 Zentnern (rund 100 - 120 Tonnen). Unter dem Faktum, dass zum Zeitpunkt der Planung des Kanals auf dem Weg zwischen Kelheim (Regensburg) und Bamberg (Nord-Süd-Verbindung Bayerns) für das Tranportaufkommen nur Pferdefuhrwerke und Ochsenkarren zur Verfügung standen, waren die neuen Tranportmöglichkeiten des Kanals ein riesengrosser Sprung vorwärts. Ein Nebeneffekt: Die einheitlichen (relativ geringen) Kanalgebühren ersetzten die vielen Strassen-, Brücken- und Wegezölle der damaligen Zeit. Damit waren diese Handelshemmnisse umgangen. Der Antrieb der Schiffe war: Standard: 1 Pferd, Die Altmühl aufwärts: 2 - 3 Pferde Im späteren Verlauf kamen (Schlepp-) Dampfer und Motorschiffe zum Einsatz. Für den Ludwigskanal, als (fast) reinen Stillwasserkanal (Treidelkanal), reichten geringe Motorleistungen von etwa 30 - 50 PS. Schiffsbesatzung: 1 Steuermann 1 Mann auf der "Pflicht" (Vorne) 1 Person in der Kajüte 1 Pferdeführer (Treiber, Schiffsreiter). Anfangs bestanden die Kanalschiffe aus Holz. Bei guter Pflege erreichten sie eine Lebensdauer von rund 30 Jahren. Holzschiffe wurden noch bis 1940 gebaut, doch bereits ab der Jahrhundertwende setzten sich zunehmend Schiffe aus Stahlblech (Eisenkähne) durch. Haupttransportgut für die Kanalschiffer war vor allem Langholz aus den Forsten um Kelheim. Daneben wurden auch Getreide, Mehl, Zucker und Maschinenteile befördert. Ein mehr regionales Transportgut waren Sandsteine aus den Brüchen um Worzeldorf, Röthenbach und Wendelstein. In Worzeldorf stand zudem direkt am Kanalhafen eine Ziegelei, die ihre Produkte über den Wasserweg nach Nürnberg und Umgebung lieferte. Auch in Rasch gab es in unmittelbarer Nähe der Lände eine Ziegelei. Wie viele Bauten in Nürnberg und Fürth um die Jahrhundertwende sind wohl aus Steinen errichtet, die damals über "unseren" Kanal transportiert wurden, wie viele Strassen wohl mit Steinen gepflastert, die diesen Weg nahmen. Aus Röthenbach und Wendelstein kamen zudem die im weiten Umkreis bekannten Mühlsteine aus den Brüchen um diese Orte. Auch für sie war der Wasserweg des Kanals die beste Transportmöglichkeit. Auf den Bildern zu Schleuse 81 ist gelegentlich ein Schleppzug mit Tankschiff (Petroleum?) erkennbar. Die Personenschifffahrt spielte auf dem Kanal - bis auf wenige Ausflugsfahrten im Altmühltal - nur eine untergeordnete Rolle. Eine Ausnahme waren die "Schlagrahmdampfer" von Weigel, die regelmässig von Fürth nach Kronach verkehrten. Ein durchgehender Verkehr vom Main zur Donau war, obwohl zu Beginn grundsätzlich vorgesehen, - bis auf Ausnahmen - nicht möglich, da nach Fertigstellung des Kanals, sowohl der Main, als auch die Donau noch nicht genügend ausgebaut waren. Überstellungsfahrten, wo es trotzdem gelang, waren "Einmal-Ereignisse". Ansonsten musste in Bamberg, bzw. in Kelheim umgeladen werden. |

| Text: In Anlehnung an: "Schiffe auf dem Ludwigskanal": Franz Kirsch und Hans Pilz, in: Donau-Schifffahrt Bd. 6 - Arbeitskreis Schifffahrts-Museum Regensburg e.V.

Weitere Angaben aus Schleusenbüchern, Registrierlisten und persönlichen Aufzeichnungen. |